七五三は子育ての中の1つの大きな行事。

とはいえ、あまり良く知らない親御さんも多いようで・・・。

七五三に関するあれこれについて記しておきます。

七五三詣とは

七五三詣とはどういう参拝なのでしょうか。

七五三は子供の成長に合わせて行われる 「成長儀礼」 です。

3歳は 「髪置き(かみおき)」 といい、それまで剃っていた髪を伸ばし始める男女児の儀式です。(女児のみの風習とする地方もあるようです)

5歳は 「袴着(はかまぎ:ちゃっこ)」 といい、初めて袴を着せる5歳男児の儀式です。

7歳は 「帯解き(おびとき)」 といい、それまで着ていた付け紐の着物から、大人と同じ帯を結ぶ7歳女児の儀式です。

3歳、5歳、7歳をそれぞれの 「祝い歳」 とするところから 「七五三」 と呼ばれるようになった様です。そのため、お祝いの意味はそれぞれの年齢で異なります。

「3歳の時にお祝いしたからいいや」 なんて考えず、ちゃんとそれぞれの年齢でお祝いをしてあげましょう。

七五三詣を行う年齢

七五三詣は先程記したように、3歳、5歳、7歳の儀式なので、子供がその年令に達した時に行えば良さそうに思いますが、実はそうではありません。

現代の我々は 「満年齢」 という方法で年齢を数えています。生まれたときは0歳で、自分の誕生日が来ると1つ歳を重ねるという数え方です。

一方、昔の日本人は年齢を 「数え年」 という方法で数えていました。これは、生まれたときを1歳として、以降お正月を迎えるたびに皆が揃って1つ歳を重ねるという数え方です。

したがって、自分の満年齢に、今年の誕生日が過ぎていれば1歳を、誕生日がまだならば2歳を足したのが数え年ということになります。

七五三という風習は昔から行われているものなので、元々は数え年で行われるものでした。

ただ、近年では満年齢でお詣りに来られる方も増えています。

大切なのは、何歳で行うのかということではなく、子供の成長を神様(仏様)に感謝し、お祝いをする心だと思います。(とはいえ、あまりにもかけ離れてしまうのも子供が可哀想ですから、然るべき年齢で行うようにしましょう)

3歳のお祝いを数え年で行うと、12月生まれの子供の場合、満年齢で2歳手前ということになり、「まだ子供が小さいから・・・」 と躊躇される方も見受けられます。「着物を着せて歩かせるには小さすぎる」 という声も聞こえてきます。しかし元々はそういう年齢でお祝いをしていました。七五三のポスターに写っているモデルの3歳児がしっかりしているのでなおさらその様に感じるのかもしれませんが、写真は写真なので・・・。

令和5年の七五三のお祝いについて、数え年と満年齢それぞれで何年生まれなのか記しておきます。

| お祝い | 数え年 | 満年齢 |

|---|---|---|

| 髪置き 3歳男女 | 令和3年生まれ (2021年生まれ) |

令和2年生まれ (2020年生まれ) |

| 袴着 5歳男 | 平成31年生まれ 令和元年生まれ (2019年生まれ) |

平成30年生まれ (2018年生まれ) |

| 帯解き 7歳女 | 平成29年生まれ (2017年生まれ) |

平成28年生まれ (2016年生まれ) |

※ 3歳のお祝いは女児のみ行うという地域もあります。

※ 満年齢でお祝いを行う場合、11月15日以前に生まれた子と、それ以降に生まれた子で分ける場合もありますが、近年は学校や保育園・幼稚園の同級生でお祝いが異なることを嫌って、学年で行う方も増えています。

七五三詣の参拝期間

写真屋さん、貸衣装屋さんでは夏頃から七五三詣の受け入れをしているところもあるようですが、多くの神社仏閣ではその時期には七五三の参拝受け入れをしていません。

それでは七五三詣は一体いつ行うのが良いのでしょうか?

昔は 「髪置き」 「袴着」 「帯解き」 のそれぞれの儀式は子供の成長にあわせて行われたため、年令や日時に決まりはなかったようです。しかし時代が下り、江戸時代になるとそれぞれの儀式を3歳、5歳、7歳に行うようになり、その祝い日も11月15日と定められていったようです。

現代でも七五三をお祝いする日は11月15日とされていますが、保育園・幼稚園や学校の日程、親御さんの仕事などの都合で平日の参拝は難しく、その前後の週末に参拝される方が多いです。

また混雑を避けて、更に早い日程で参拝を済ませる御家族も多く見られます。

ただ、七五三詣に際しては特別な授与品などを準備してお参りの受け入れをする神社が多いですので、参拝する予定の神社では七五三詣の受け入れをいつ行っているのか確認することをおすすめします。(祈願自体はいつでも行ってくれるけれども、千歳飴などの授与品は受入期間のみという神社が多い)

七五三詣の服装

七五三ではお子様にきれいな晴れ着を着せてお詣りに来られる方が多くいらっしゃいます。

男の子は袴姿、女の子は振り袖姿が多いですが、時にはタキシードやドレスの子もいます。

ところで、一緒にお参りのお父さんやお母さんはどんな格好でしょうか?

お子様は着飾っているのに、ご両親はトレーナーにジーンズという場合も時折目にします。これは結婚式で言うならば、新郎新婦は紋付羽織と白無垢、またはタキシードにうウェディングドレスを着ているのに、その御両親は普段着(シャツにスラックスなど)で並んでいるのと同じことです。

礼服を着る必要はありませんが、せめてジャケットを羽織るなど、お子様の格好とバランスの取れた服装でお越しください。

さて、お子様の格好ですが、七五三それぞれのお祝いの意味を考えると、5歳の男の子は 「羽織袴」 、7歳の女の子は 「帯を締めた着物」 を着るのが適切ですね。

では3歳の子供は何を着ましょう。男の子では袴姿の3歳児を見かけますが、これでは5歳のお祝いの意味を失ってしまいます。あまり適切とは言えませんね。

3歳のお子様には 「被布(ひふ)」 をつけた着物をオススメします。帯を締めない上着で、元々は男性の着物だったようですが、やがて女性も着用するようになり、現代では 「袖なし被布」 は女児の着物のように捉えられがちですが、男児が着てもおかしくありません。

また、「初宮詣」 の際に晴れ着をご準備されて、それがまだ手元に残っているのであれば、5歳、7歳のお子様のお祝いではそれを着せてあげるのも良いと思います。(男児は袴が、女児は帯が別途必要となりますが・・・・)

七五三詣の費用(初穂料)

七五三詣に際しての費用は、写真館や貸衣装の 「代金」 とは異なります。「初穂料(はつほりょう)」 と言って、神様(仏様)へのお供えです。そのため本来は金額の決まりはなく、お気持ち(お志し)をお渡しするものではありますが、多くの神社仏閣では目安の金額を決めていますので、わからない場合は尋ねてみるのが良いでしょう。

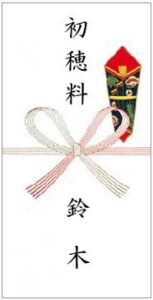

また 「代金」 ではないので、受付時にお財布から現金を出して渡すのではなく、ちゃんと 「熨斗袋(のしぶくろ)」 などに包んで準備をしましょう。結婚式のお祝い金や、お葬式の香典料と同じ様な性格のものです。

熨斗袋にはいろいろと種類がありますが、一般的な紅白の水引がついていて(または印刷されていて)、蝶結びになっているものを用います。

熨斗袋の表には、上段に 「初穂料」 や 「玉串料」 などと記し、下段には 名前を記します。名前は 姓 だけを記しても良いですし、お祝いとなるお子様の 氏名 を記しても、どちらでも構いません。

また、裏面には包んだ金額を記しておくのが正しい作法です。

七五三の申し込み

七五三詣については、その期間など神社ごとに異なります。

事前の申込みが必要な場所もあれば、当日行って順番を待つところもあります。お参りを予定されている神社に直接お問い合わせ下さい。

尚、伊太祁曽神社の場合は、予約優先制とさせていただいていますので、御連絡なくお越しの場合は長時間お待ち頂く場合もありますし、状況によってはその日はお受けできない場合もあります。

予約は 電話 073-478-0006 (毎日9:00~17:00) または インターネットサイト (予約日は11月のみ:それ以外は電話) で行っています。

・伊太祁曽神社 七五三詣 予約受付サイト (11月の参拝予約に限る)

コメントを残す